- 2024.01.04

定期建物賃貸借契約を有効に締結するための要件とは?|賃貸人側の契約審査(契約書レビュー)Q&A

この記事では、「定期建物賃貸借契約を有効に締結するには、どのような要件を満たしている必要があるのか?」について、賃貸人側からのご相談にお答えします。

目次

相談事例

~A社(定期建物賃貸借契約 賃貸人側)より~

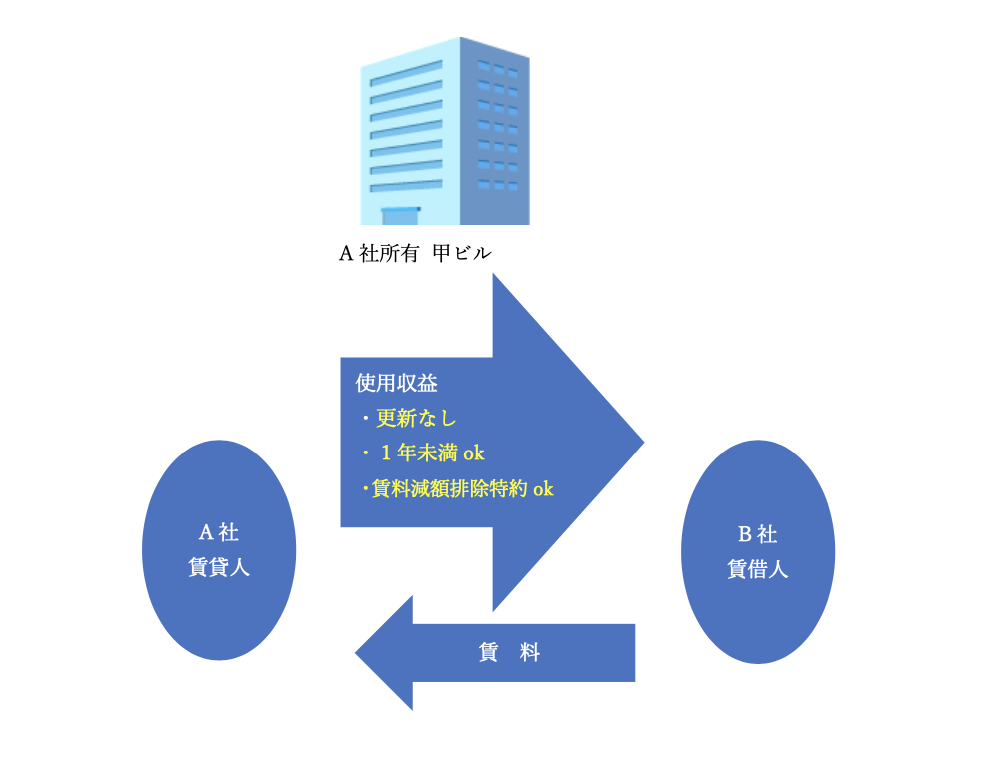

当社(A社)は所有する甲ビルの3階部分を、B社(スタートアップ企業)の事業所として貸し出すことにし、B社との間で建物賃貸借契約を締結することにしました。

しかしながら、A社は、以前に賃貸していたC社との間で、賃料増減をめぐるトラブルを経験していたので、これまで取引経験のないB社に貸し出すにあたり、ひとまずは2年間で建物賃貸借契約を終了させて、その後は状況を見て、再びB社と建物賃貸借契約を締結するか否かを決める旨の計画を立てました。

A社はこの計画に沿い、賃貸借期間を2年とした上で、公正証書ではない定期建物賃貸借契約書に「本件賃貸借は、借地借家法38条の定めに従うものとする」とだけ定め、かつ、この契約書をB社に見せながら「本建物賃貸借契約は定期建物賃貸借である」とだけ説明して、B社と建物賃貸借契約を締結しようとしています。

こうした場合、当社(A社)は、2年後(満期)が到来したときに、B社に対し建物賃貸借契約の終了を主張し、甲ビル3階の返還をスムーズに受けることができるのでしょうか?

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答

相談事例の場合ですと、満期が到来しても、A社からB社に対し、建物賃貸借契約の終了を主張できず、甲ビル3階の返還にあたりトラブルとなってしまうリスクがあります。

以下、詳しく見ていきましょう。

まずは、「定期建物賃貸借契約の概要」「定期建物賃貸借契約の成立要件」について、説明します。

定期建物賃貸借(借家)契約とは

定期建物賃貸借契約を説明する前に、まず、建物賃貸借契約の基本的な事項について見てみましょう。

「建物賃貸借契約」とは、「借家契約」ともいい、賃貸人が、建物を賃借人に使用収益させ、これに対して賃借人が使用収益の対価(賃料)を支払うことを約束する契約です(民法601条、借地借家法26条以下など)。(以下、読みやすいように「借家契約」の方を使用して記述していきます。)

なお、ここでの「建物」に該当するか否かについては、構造上の独立性と、使用上の独立性によって判断されますが、いわゆる事業で使用するオフィスビルや、居住するためのマンションは、基本的にこの「建物」に該当するケースが多いです。

また、借家契約には、大きく分けて「普通借家契約」「定期借家契約」があります。

普通借家契約では、借家期間1年以上に設定すると、原則として更新規定(借地借家法26条1項)の適用があり、また、賃貸人から不更新通知や解約申入れをするに際し「正当な事由」が必要になります(借地借家法28条)。

つまり、不更新通知を怠ると、原則として、従前と同一の条件で借家契約が更新されてしまうことになります。さらに、賃貸人側から不更新通知や解約申入れを適切にしたとしても、必ずしも満期に建物の明渡しを受けることができるとは限らず、場合によっては、明渡しと引換えに立退料の支払などの負担を求められてしまうリスクがあるということです。

他方、定期借家契約は、満期をもって借家関係が更新なく終了する点に特徴があります。普通借家と違い、更新規定(借地借家法26条1項)の適用がなく、また、不更新通知や解約申入れに際し「正当な事由」が不要となります(借地借家法28条)。

さらに、定期借家の場合、賃料増減額請求(借地借家法32条1項)を排除する旨の特約を定めることができますので、賃料増減をめぐるトラブルを、あらかじめ防止しておきたいときにも、役に立ちます(借地借家法38条9項)。

したがいまして、定期借家契約は、賃貸人において将来(●●年後など)借家物件を他のことに運用する予定をしていたり、また賃借人の資力に不安がある等、借家関係を一定期間としたい場合に、賃貸人側にとって有効な手段の1つとなります。

なお、定期借家契約は、借家期間が1年未満(借地借家法38条1項)でも有効に成立しますが、「定期」という文言からも分かるように、満期をはっきりと定める必要があり、条件付きの終期(たとえば、「借家期間は、●●が成就するまでとする」など)を定めた場合、定期借家と認められないおそれがあるため、注意が必要です。

借家契約を結ぶ上で関連する法律としては、

民法、借地借家法、消費者契約法(賃借人が個人の場合)が考えられます。

本事例における契約関係

本事例においては、賃貸人であるA社からの相談になりますので、賃貸人側の目線において、定期借家契約の成立要件について見ていきます。

定期借家契約の成立要件とは

成立要件の概要

定期借家契約を有効に締結するには、普通借家契約の成立要件に加え、次の①〜④の要件を満たす必要があります(借地借家法38条1項、3項)。以下、要件ごとに解説を交えつつ、見ていきましょう。

①期間の定めがある建物賃貸借であること

定期借家の場合、借家期間は1年未満(下限なし。)でもよいです。ただし、満期についてはっきりとした時期を定めないと、定期借家として認められないおそれがあるので、注意しましょう(借地借家法38条1項)

②公正証書等によるなど、書面によって契約すること

この点については、必ずしも公正証書による必要はなく、一般の定期借家契約書などによっても、契約することができます。

もっとも、この書面には、賃借人から見て、借家契約が満期到来により更新なく終了する旨の契約内容であることが十分に理解できるよう、記載しておく必要があります。

たとえば、次のような事項について、具体的に記載しておきます。

a.借家の期間

b.借家契約であること及び当該借家の特定(住所・地番など)

c.定期借家契約の当事者

d.満期到来により更新なく直ちに借家関係が終了すること

というのも、定期借家契約は、更新規定(借地借家法26条)の適用がなく、原則としては、賃借人は満期により建物を明渡さなければなりません。そのため、賃借人が、このことをしっかりと理解していないと、次の建物を探す暇もなく退去を求められるリスクに晒されてしまいます。

このような賃借人側のリスクをカバーするために、借地借家法38条1項は、賃貸人から賃借人に対し、満期到来により更新なく終了する旨を書面でしっかりと伝えておくよう、求めているのです。

なお、上記a.~d.の事項の他にも、敷金・保証金や、賃料改定に関する取り決めなどを特約として定めたい場合には、同一の書面で定めておかないと、定期借家契約の内容と解されないリスクがあります。特約を定めたいときは、トラブルを避けるため、同一の書面で定めるようにしましょう。

③契約の更新がない旨を定めること

定期借家契約は、満期をもって更新なく終了させる借家契約ですので、契約の更新がない旨を書面にて記載しておくことが求められます。

④賃借人に対し、あらかじめ、『借家契約について更新がなく、かつ満期到来により借家契約が終了する』旨を、書面を交付した上で説明すること

この点について、「書面の交付」や「説明」が適切に行われていないと、定期借家(=満期到来により更新なく終了する旨)の合意自体が、原則無効になります(借地借家法38条5項)

そして、説明の際に交付すべき「書面」ですが、賃借人において、契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず、契約書とは別個独立の書面であることが求められます(最判H24.9.13)。

また、書面の交付が求められる趣旨は、定期借家契約に伴うリスクを賃借人側にしっかりと伝えて、借家関係をめぐるトラブルを低減させることにありますので、この書面は、説明をする前に賃借人側に対し渡しておく必要があります。

では、賃借人への「説明」については、どのような方法のもと、どの深度で行うことが求められているのでしょうか?

まず、「説明」の方法についてですが、一般的には説明は交付した書面をもとに口頭で行うべきとされます。

もっとも、この「説明」が求められる趣旨に照らすと、大切なポイントは、『定期借家の場合には、普通借家のような更新制度(借地借家法26条、28条)がなく、満期到来により当然に借家関係が終了して明渡義務が発生する旨が、賃借人側に適切に伝えられるよう、説明が行われているか』という点にあります。

そのため、一般的に適切な方法で説明を行っても、このポイントに沿っていないと、「説明」がなかったとされてしまうおそれがあるので、注意が必要です。

また、賃借人側に適切に伝わっているか否かについては、個別に判断されることになりますので、賃借人の借家に関する法的理解度が低いときは、より丁寧に説明しておくことが大切になります。

成立要件を欠いた場合のリスク

次に、成立要件を満たさない契約の効力はどうなるのでしょうか?

この点について、定期借家契約は、例外的な類型の借家契約と位置づけられますので、もし成立要件を欠いてしまうと、定期借家契約としての効力は認められず、ケースによっては『普通』借家契約が成立してしまう可能性があります。

そして、『普通』借家契約と認定されてしまうと、借地借家法上の更新規定の適用があることになってしまいますので、万一、不更新通知を忘れてしまったり(借地借家法26条1項)、また、不更新通知や解約申入れについて「正当な事由」が認められないと(借地借家法28条)、借家の明渡しの時期が遅くなり、賃貸側にとって不測の事態を招くこともあります。また、せっかく賃借人からの賃料減額請求を特約で排除しても、普通借家契約と認定されてしまうと、この特約自体が無効となるリスクもあります。

普通借家ではなく定期借家契約を選択して締結するときは、賃貸人において更新や賃料増減をめぐるトラブルを避けたいなどの目的を持っている場合もありますので、ご予定に沿った借家契約を実現できるよう、しっかりと定期借家契約の成立要件を満たしているかについて、あらかじめ確認しておくことが大切になります。

本事例の解説

定期借家契約にあたり公正証書によるべき必要性

借地借家法38条1項は、定期借家契約を有効に締結するための要件の1つとして、「公正証書による等書面によって契約をする」ことを求めています(以下「書面要件」とします)。

この「書面」には単なる契約書等も含むと理解されていますので、相談事例のように『公正証書でない定期借家契約書』を用いて契約しても、形式的な書面要件は満たします。

もっとも、「書面」に記載する内容・程度が不十分ですと、書面要件が否定されてしまう(=定期借家契約が有効に締結されていないと解される)リスクがあるので、注意が必要です。

「書面」に記載すべき内容やその程度

まず、定期借家契約において書面要件が求められる趣旨は、『定期借家契約は満期到来により更新なく終了するという点で、普通借家契約よりも賃借人側に不利な内容であるので、賃借人側に対しそのリスクを十分に理解・認識させることで、借家関係をめぐるトラブルを低減させること』にあります(借地借家法38条1項参照)。

したがって、この「書面」には、締結しようとする借家契約が定期借家であり、かつ、普通借家と違い、満期到来によって更新なく終了することが、賃借人に対してしっかりと伝わるよう、記載されている必要があります。また、このような法の趣旨に沿って考えると、この判断は、個別の賃借人ごとに考える方が安全です。

この点について、相談事例では、B社はスタートアップ企業ですので、法的知識のある従業員が揃っていないことが懸念されます。もし、交渉過程などから、B社の借家をめぐる法的知識の不足を感じられる場合には、相談事例のように「借地借家法38条の定めに従う」とのみ記載しただけでは、十分な記載がないとして、書面要件を否定されてしまうおそれがあるため、注意が必要です。

賃借人とのやり取りを通し、賃借人の様子を見ながら、必要に応じて、個別に書面への記載を追加または補足しておくよう、心がけましょう。

賃借人への「説明」に求められる程度やその態様

書面の交付を伴う説明が求められる趣旨は、定期借家契約に伴うリスクを賃借人側にしっかりと説明することで、借家関係をめぐるトラブルを低減させることにあります(借地借家法38条3項)。

そのため、賃借人への説明にあたって交付すべき「書面」は、原則として、契約に用いる書面とは別個独立の書面であることが求められ、また、この「書面」は説明を行う前に、賃借人に対し渡しておく必要があります。

さらに、このような法の趣旨から、適切な「説明」があったか否かは、『定期借家の場合には、普通借家のような更新制度(借地借家法26条、28条)がなく、満期到来により当然に借家関係が終了して明渡義務が発生する旨が、賃借人側に適切に伝えられるよう、説明が行われていたか』という点について、個別の賃借人ごとに検討していくことになります。

相談事例では、A社は、定期借家契約書をそのまま用いて、B社に対し説明しようとしており、別個独立の書面を用いていません。また、説明の程度も「本建物賃貸借(借家)契約は定期建物賃貸借(借家)である」とだけにとどまり、定期借家における賃借人側のデメリットがしっかりと伝わる程度のものでないとして、「説明」が認められないおそれがあります。特に、本件では、B社はスタートアップ企業ですので、法律に精通した従業員が揃っていない可能性もあるため、状況を見て必要と感じたときは、説明を追加・補足するなどして、慎重に対応することが大切です。

したがって、相談事例では、「書面を交付して説明」(借地借家法38条3項)がなかったとして、成立要件を否定されてしまう(定期借家契約が成立していないと解されてしまう)可能性が高いです。

そして前述のとおり、ケースによっては『普通』借家契約が成立してしまう可能性があり、そうなると「正当な事由」なく明渡しを要求できなかったり、賃料減額請求を認めない特約を結んでいても、この特約が無効となり、賃借人からの賃料減額請求に応じる必要が出てくる可能性があるなど、賃貸人 A 社にとっては不利な状況になってしまうリスクがあります。

B社に対し、あらかじめ、『借家契約について更新がなく、かつ満期到来により借家契約が終了する』旨を、契約書とは別個の書面を交付した上で、適切に説明することが大切です。

おわりに

以上のように、定期借家(建物賃貸借)契約には、更新がなく、賃借人に不利な内容となりうることから、成立要件が厳格に定められています。万一、成立要件を欠いてしまうと、普通借家が成立したと推認されるおそれがあり、更新がないことを前提としてビジネスを計画している事業者にとってみると、不測の事態を招くおそれもあります。

したがって、定期借家契約を有効に締結するには、どのような成立要件を満たしておく必要があるかについて、賃借人の法的理解度などを踏まえながら、慎重にチェックしつつ、適切に対応していくことが大切になります。

もっとも、この判断は、個別のビジネス事情を総合して行うことになるため、複雑になってしまうケースもあるでしょう。したがいまして、必要に応じて、弁護士等の法律専門家に確認を依頼しながら契約書作成や契約審査(契約書チェック・契約書レビュー)を行うことをお勧めします。

※本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

-

弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士。

慶應義塾大学環境情報学部、青山学院大学法科大学院卒業。企業法務、国際取引、知的財産権、訴訟に関する豊富な実務経験を持つ。日本及び海外の企業を代理して商取引に関する法務サービスを提供している。2008年に弁護士としてユアサハラ法律特許事務所に入所。2012年に米国カリフォルニア州に赴任し、 Yorozu Law Group (San Francisco) 及び Makman and Matz LLP (San Mateo) にて、米国に進出する日本企業へのリーガルサービスを専門として経験を積む。

2014年に帰国。カリフォルニアで得た経験を活かし、日本企業の海外展開支援に本格的に取り組む。2017年に米国カリフォルニア州法人TandemSprint, Inc.の代表取締役に就任し、米国への進出支援を事業化する。2018年に弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所を開設。世界市場で戦う日本企業をビジネスと法律の両面でサポートしている。

-

採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは

事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。

雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...

採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは

事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。

雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...

-

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。

ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。

ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...

-

賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性

建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。

契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...

賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性

建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。

契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...

-

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。

労...

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。

労...