- 2025.05.07

英文契約書の基礎知識と注意点を解説・サンプル例文付き編

ビジネスの国際化が進む現代において、英文契約書の重要性はますます高まっています。海外進出を目指す場合だけでなく、海外企業との取引、外国人投資家との交渉など、企業活動のあらゆる場面で英文契約書が必要とされる場面が増えています。

しかし、英文契約書は、日本語の契約書を英訳したものとは、内容が大きく異なります。背景にある法体系の違いから、英文契約書では、その内容について実務上かなりの精緻さが求められる点や、一般的な構成も日本語の契約書とは異なるなど、日本法の契約実務とは大きく異なる側面があります。

この記事では、英文契約書の基礎知識と注意点など、国際取引において英文契約書を戦略的に締結するために必要な内容を、弁護士がわかりやすく解説します。

目次

- 1 英文契約書とは

- 1.1 法体系 英米法と大陸法

- 1.2 不文律、訴訟の歴史

- 1.3 国際取引に適用される法律

- 1.3.1 契約法 Contract Law

- 1.3.2 国際私法 Private International Law

- 1.3.3 民事訴訟法/仲裁法 Civil Procedure Code / Arbitration Law

- 1.3.4 税制 Taxation

- 1.3.5 通商法 Commercial Code

- 1.3.6 独占禁止法 Antitrust Law

- 1.3.7 外国為替法 Foreign Exchange and Foreign Trade Act

- 1.3.8 知的財産権法 Intellectual Property Law

- 1.3.9 消費者保護法 Consumer Protection Law

- 1.3.10 個人情報保護法 Personal Information Protection Law

- 1.4 契約と交渉

- 2 英文契約書と日本の契約書の違い

- 3 英文契約書には、どのような種類があるか

- 4 国際的な取引やビジネスにおいて、英文での契約は必須か

- 5 グローバルスタンダードと日本の契約慣習の違い

- 6 英文契約書の作成を弁護士に依頼するメリット

- 7 英文契約書の基礎知識と注意点のまとめ

英文契約書とは

法体系 英米法と大陸法

英文契約書を作成するうえで、その根拠となる法体系について理解しておくと役立ちます。

法体系には英米法と大陸法がある

英米法とは、コモンロー(Common Law)といわれる判例法に基づく法体系を起源とし、過去の判例の積み重ねで法が形成される判例法主義に基づいています。代表的な国としては、イギリス、アメリカです。

大陸法とは、ローマから始まるシビルロー(Civil Law)といわれる成文法に基づく法体系を起源とし、法律を成文化した制定法主義に基づいています。代表的な国としては、ドイツ、フランス、イタリアが挙げられます。

日本の法律は、明治時代に民法典、刑法典といった基本法に、大陸法の考え方を取り入れた歴史があります。そのため大陸法に属するとされていますが、戦後、改正された日本国憲法をはじめ、刑事訴訟法・独占禁止法・証券取引法(現金融商品取引法)等の法分野では、アメリカ主導によりコモンローを起源とする英米法の影響を受けた立法や法改正が行われました。そのためこれらの歴史的背景から、日本の法制度は大陸法をベースとしながらも、英米法の影響を受けたものになっています。

英米法の特色~口頭証拠排除法則

英米法の特色として、フォーコーナーズルール(Four Corners Rule)があり、契約書における条文の定めが不明瞭の場合を除いては、契約締結にまつわる口頭での約束や覚書などを持ち出して主張することは認めない、すなわち契約書上に書かれた(four corners=書面)文言に従わなければならないという原則があります。その原則を踏襲したものが口頭証拠排除法則(Parol Evidence Rule)であり、契約書に明文化されていない口頭での証拠などの事項は、裁判の証拠から排除するという考え方です。

そのため、英米法における契約書には、日本の契約書では記載しないような条項が長文で記載されていることがあるのです。

英米法と日本の法律の比較

例えば不可抗力について比較してみます。

日本の民法第415条において「債務者が債務の履行を不能にする事由が発生した場合において、その事由が債務者の責に帰するものでないときは、債権者はその履行を請求することができない」との規定があります。この定めは、債務者の責任ではない状況が発生した場合は、債権者はその履行を請求できないというものです。

また、同法第419条3項において、金銭給付を目的とする債務不履行の損害賠償について「不可抗力をもって抗弁とすることができない」と規定されています。金銭債務は、結果責任の原則が採用されているため、不可抗力によって債務不履行が発生したとしても免責されることはなく、契約どおり支払う義務があるという条文です。本規定は金銭債務に関する特則として民法に規定されていますが、反対解釈によっても、金銭債務以外の一般債務については、不可抗力という事由が発生した場合にはそれを理由に免責されると読み替えることもできます。

以上の民法の規定により、不可抗力の場合、もし日本法を準拠法とする契約であれば、当事者間の契約書の定めに不可抗力条項が明記されていなかったとしても、金銭以外の一般債務については「不可抗力免責」の適用を受けることができます。

一方、英米法を準拠法とする場合は、当事者間の契約書に一般債務についての不可抗力条項を明記しておかなければ、口頭証拠排除法則により、不可抗力免責を受けることはできません。契約書において、債務の履行を不能にする事由として免責を受けることのできる事由とは、「地震」や「戦争」、「輸出入規制」であるなど具体的に列挙し、明記することによってのみ要件が成立します。そのため英文契約書の条項は、細かく具体的に明記する必要があり、長文化する傾向にあるのです。

不文律、訴訟の歴史

先に述べたように世界の法制度は、英米法(慣習法・不文律)と大陸法(成文法)に二分されます。日本は、大陸法に基づく成文法主義の下で、契約条項の根拠となる条項は、民法や商法等に明文化されています。そのため、もしも日本法を準拠法とする契約書に該当する条項が記載されていない場合に争いや訴訟になった場合には、私人間の取引であれば民法、商人間であれば商法、会社であれば商法の特別法である会社法の適用を受けるということになります。

一方で、英米法に基づく慣習法や不文律とは、法律としては明文化されてはいない暗黙の了解となっているルールのことで、この不文律の法制度では、合意事項として契約書に記載されている内容のみが適用されますので、もし契約書に該当する条項が明記されていない場合、訴訟において一般論は適用されません。そのため契約書に一般論も含めてすべての合意事項を網羅しておかなければならないのです。

補足として、以下にカリフォルニア州法(California Civil Code)、 Title 3. Interpretation Of Contractsにおける契約の解釈に関する規則の文言を一部抜粋します。

“1636. A contract must be so interpreted as to give effect to the mutual intention of the parties as it existed at the time of contracting, so far as the same is ascertainable and lawful.”

「1636. 法的に有効な契約について、契約時に当事者間で有していた意図に即して解釈されなければならない。」

この規定は、法令による介入ではなく、当事者間での解決を図るよう契約書内に定義や判断基準を明記することの重要性をあらわしている条文です。

そのため英文による契約書に、当事者の権利や義務が網羅され、定義条項が長々と明記されるのをよく見かけるのは、契約文言の曖昧さを解消し、当事者間の解釈に不一致を生じさせないため、つまり訴訟を回避するための工夫であり、契約書が長くなる傾向にあるのは、過去の取引における歴史の賜物であるともいえるのです。

国際取引に適用される法律

国際取引において契約書を締結する場合、相手方の設立された国または所在する地域によって法令や制度が異なりますので、取引の内容に応じて関連する法律を押さえておく必要があります。主な法分野ごとに検討してみましょう。

- 法律と法令のちがい

-

法律 Laws:

Norms established by the legislative body.

法令 Ordinances and Regulations:

Broader category that includes laws and additional rules/orders from administrative agencies.法律とは、国や地域の立法機関(例えば、日本の場合は国会)によって制定された規範で、一般的には全ての国民に適用されるものです。法律は、国の最高法規である憲法に従って制定され、国民の権利や義務、政府の役割などを規定しています。

法令は、広い意味で法律も含みますが、さらに行政機関によって制定される規則や命令なども含まれます。つまり、法令は法律の一部であり、行政機関が法律に基づいて具体的に運用するための規則や基準を定めるためのものです。域外適用の可能性も含め慎重に情報収集する必要があります。

なお、契約書内で特定の法律を指す場合の英語表記には、定冠詞「The」を付記します。

The Civil Law(民法)The Criminal Law(刑法)

※本稿では法律一般を指すものとして定冠詞は省略しています。

契約法 Contract Law

契約の成立や効力などを定める法律分野です。

基本的には契約自由の原則によりますが、対象となる取引に関する法律や規制を確認し、契約の法的枠組みを明確にすることが重要です。当事者間の合意や特約により、条約や法令は排除することができるものもありますが、その一方で、取引の対象や場所に対して強制的に適用される強行法規(Compulsory laws)もあります。

国際私法 Private International Law

「国際私法」とは、国際結婚や貿易取引など複数の国にまたがる私人間の法律問題(=渉外的法律問題)を扱う法律分野です。

属地主義か属人主義か、契約の準拠法(Governing Law)をどの国の法律にするのかという問題を、当事者間で合意するのか、合意していない場合にはその取引にどこの国の法律が適用されるのかを判断することになります。

日本には「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」)という法律があり、通則法第7条(当事者自治の原則)に従って、準拠法合意で指定した地の法が第一次的な準拠法となると規定されています。

民事訴訟法/仲裁法 Civil Procedure Code / Arbitration Law

契約の裁判管轄、紛争解決手段、仲裁に関して定めた法律のことです。

「民事訴訟手続きに関する条約」「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」など、国境を越えた法的問題の解決を図るための条約もあります。

税制 Taxation

日本では国際的な取引に関してまとまった規定はなく、法人税法・所得税法、租税特別措置法などに散在する規定を参照しなければなりません。

取引の対象となるサービスや商品価格の他にも、税金を考慮したうえで取引することや、税関手続き(Customs procedures)を進めるなど、租税条約(Tax treaty)を参照しながら適切な方法を検討する必要があります。

- 国際取引にかかる税金

- 国際取引において税制に関する注意点は以下の通りです。

- 二重課税の回避:国際取引では、同じ所得に対して複数の国で課税される可能性があります。防止策として租税条約を活用し、適切な手続きを行うことが重要です。

- 源泉徴収税:海外の業者に支払いをする際には、その支払いに源泉徴収税が適用されるかどうかを確認する必要があります。

- 移転価格税制:関連会社間の取引価格が市場価格と乖離している場合、移転価格税制が適用されることがあります。適切な価格設定と文書管理が求められます。

- 外国税額控除:外国で納付した税額を自国の税額から控除する制度です。これにより、二重課税を防ぐことができます。

- 消費税の取り扱い:輸出取引は免税扱いとなりますが、輸入取引には消費税が課されます。取引の種類に応じた適切な対応が必要です。

通関にかかる税制には次のようなものがあります。- 関税:輸入される商品に対して課される税金です。関税率は商品ごとに異なり、HSコード(Harmonized System Code)に基づいて決定されます。

関税額は、課税価格(CIF価格:商品価格+運賃+保険料)に関税率を掛けて計算されます。 - 輸入消費税:輸入品にも国内消費税が適用されます。輸入消費税額は、課税価格に関税額を加えた金額に消費税率を掛けて計算されます。

- 特恵関税制度:発展途上国からの輸入品に対して、通常の関税率よりも低い特恵関税率が適用されることがあります。

- 免税制度:特定の条件を満たす場合、関税や輸入消費税が免除されることがあります。例えば、課税価格が1万円以下の物品の輸入は免税となる場合があります。

- 経済連携協定(EPA):日本が締結しているEPAに基づき、特定の国からの輸入品に対して関税が減免されることがあります。

通商法 Commercial Code

通称や貿易に関する事項を規制するさまざまな法律のことです。

日本では関税定率法などが該当します。通商法は、輸出入の禁止や制限、ダンピング(不当廉売)の関税(Tariffs on Dumping (Unfair Pricing))、報復関税(Retaliatory Tariffs)や相殺関税(Countervailing Duties)などについて定めています。

各国間の貿易を円滑化するためにルールを定める国際機関WTO(World Trade Organization世界貿易機関)による協定などの影響も考慮する必要があります。

独占禁止法 Antitrust Law

日本の独占禁止法は、正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade)といいます。私的独占(Private monopolies)、不当な取引制限(カルテルCartelsや談合Bid-riggingなど)、不公正な取引方法(再販売価格維持Resale price maintenanceなど)を禁止する法律です。国内外のいずれの取引にも共通することですが、公正な取引を実現するための規制に抵触していないか確認する必要があります。

- 独占禁止法違反

-

契約条件に「輸出を禁止」する定めは、独占禁止法に抵触する可能性があります。

独占禁止法では競争を阻害する行為を規制しており、輸出を禁止することが市場の競争を制限する可能性があるためです。

価格カルテルなど域外適用された最高裁判例などもありますので注意が必要です。

その一方で輸出を禁止する理由が正当である場合、例えば、安全保障や製品の品質管理が理由であれば、適法とされる可能性があります。

輸出禁止の目的や具体的な条件を明確に契約書に記載し、曖昧な表現を避けることが重要です。出典:「これまでにどんな事件があったの?~私たちの身近に起こった事件ファイル」(公正取引委員会)(https://www.jftc.go.jp/ippan/part4/index.html)

外国為替法 Foreign Exchange and Foreign Trade Act

ActをControl Lawと表記しFELと略すこともあります。

日本の外為法(外国為替及び外国貿易法)は、日本と外国との間の資金や財(モノ)・サービスの移動などの対外取引や、居住者間の外貨建て取引に適用される法律です。

外為法の目的は、対外取引に対し必要最小限の管理・調整を行い、対外取引の正常な発展やわが国または国際社会の安全の維持等を促すことにより、国際収支の均衡と通貨の安定を図り、さらにはわが国経済の健全な発展に寄与することです(同法第1条)。

外為法を所管しているのは、財務大臣と経済産業大臣、同法第69条の定めに基づき、日本銀行が事務の一部を担っています。

厳しい規制を定めるものもあり、外為法に基づき、特定の貨物の輸出入、特定の国・地域を仕向地とする貨物の輸出、特定の国・地域を原産地・船積地とする貨物の輸入などを行う場合には、経済産業大臣の許可や承認が必要となります。

契約書において許可取得条件を明記することや、企業内の輸出管理体制の構築が必要とされます。

出典:「外国為替及び外国貿易法(外為法)の概要と違反事例」(東京商工会議所)(https://www.tokyo-cci.or.jp/international/outreach/column02/index.html)

輸出品が軍事転用や不正な貿易ルートに組み込まれないための視点「取引先のチェック」

① 用途と取引先の事業内容が一致しない

② 最終用途について明確な回答得られない

③ 市場価格に比べて高額・通常より納期短い

- ActとLawの違い

-

Act:特定の法律または立法行為を指します。通常、立法機関(例えば、国会)によって制定された法令です。そのため具体的な法律の名前には「Act」が使われます。

例: Patent Act(特許法)、Copyright Act(著作権法)Law: Actより広範な意味で使用され、法律全般や法体系を指します。

そのため個々の具体的な法律を指す場合はAct、広く法を指す場合はLawが使われます。

例:Criminal Law(刑法)、Civil Law(民法)

知的財産権法 Intellectual Property Law

特許(Patent)、著作権(Copyright)、商標(Trademark)および営業秘密(Trade Secrets)を含む、無形の捜索や営業上の標識を保護する法律のことです。

日本では、特許法(Patent Act)、実用新案法(Utility Model Act)、意匠法(Design Act)、商標法(Trademark Act)、著作権法(Copyright Act)、不正競争防止法(Unfair Competition Prevention Ac t)などがあります。

国際的なライセンス契約を結ぶ場合は、日本国内で保護されている権利も、外国でその権限を行使できるのか確認する必要があります。

消費者保護法 Consumer Protection Law

消費者保護法とは、事業者と消費者間の取引に関して、消費者を保護するために一定の規制を設けた法律です。

日本では消費者契約法(Consumer Contract Act)や特定商取引法(Act on Specified Commercial Transactions)、景品表示法(Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations)、割賦販売法(Installment Sales Act)などがあります。特に越境ECを行うビジネスでは、販売国における規制を事前に確認し、遵守する必要があります。

世界の消費者は事業者に厳しく、具体的な手続きやわかりやすい表示、アクセシビリティAccessibilityに配慮する必要があります。

個人情報保護法 Personal Information Protection Law

人権の一つとして個人情報の保護は企業の重要な課題です。

日本の国内法に基づく越境移転規制への対応(社内規程の整備やプライバシーポリシーの策定、研修プログラムや保護体制の整備)に加えて、海外法規制に対応するためのシステム設計やガバナンス体制の構築などが求められます。

グローバルな視点で個人情報の保護には、各国それぞれ特徴があり、消費者を対象に越境ECビジネスを展開する場合には特に留意しなければなりません。

- 各国の個人情報保護法の略称

-

【PIPA】 日本 個人情報保護法: Personal Information Protection Act

【CCPA、CPRA】アメリカ(連邦レベルでの法ではなく州単位で制定)

CCPAカリフォルニア州消費者プライバシー法:California Consumer Privacy Act

CPRAカリフォルニア州プライバシー権法:California Privacy Rights Act

【GDPR】EU 一般データ保護規則: General Data Protection Regulation

【PDPO】香港 個人情報保護条例: Personal Data (Privacy) Ordinance

【PIPL】中国 個人信息保护法: Personal Information Protection Law

契約と交渉

「契約」とは法律的な効力を持つ合意です。法律的な効力を持つとは、いずれかの当事者が契約の定めを守らない場合、相手は裁判などの手段で救済を受けられるということです。

つまり契約書を作成する目的は、合意事項を文書化し、契約を完結するまでを取り決めておくことです。取引の内容だけではなく、途中のトラブルの対応、やむを得ない場合のクロージングまでを見据えて契約書には明記することが重要です。

民族的な背景として日本人は、性善説という視点が強く、一方諸外国では性悪説で交渉に臨むといわれています。ビジネスの慣例や基準に相違があることを前提に知識やスキルを身につけ交渉テーブルに臨むことが大切です。また、公正な取引を安全に実施するためには、取引をする相手方の文化、常識、心理的な傾向を考慮したうえでリスクを抽出し、合意形成を図り、契約条項として定めなければなりません。

なお、交渉の過程では、積極的な企業法務のあり方として、デュー・ディリジェンスを実施することも有効な手段といわれています。デュー・ディリジェンスによって取引相手の信用調査や財務状況の確認を行い、取引相手としてふさわしいか判断する材料を確保することが可能になります。相手方から得る情報だけではなく、取引に必要な情報をこちらから積極的に獲得していく姿勢を持つことも必要です。

また、当事者間の確認だけではなく、相手国を含む取引に適用される制度や市場状況について情報を収集することは必須です。国際取引に伴う税務や通関手続き、ビジネスに必要な許認可や手続きは事前に計画し準備しておくことが重要です。

最終的に契約書を作成する段階では、想定されうる様々な状況や条件を織り込み、くどいと思われても入念に、誰がみてもわかりやすい表現で契約書を作成しなければなりません。

そのため、契約書を作成する場合には、国際法や海外ビジネスに精通した弁護士など外部専門家を活用することは必須といえます。また、国際取引の相手方に対しても同様の条件を要求することも有効です。具体的には契約書内において、弁護士や専門家に相談し契約内容を正しく理解したこと、契約締結は権限のある者が署名していることを表明させる条項を明記することで、当事者間の合意を真正な文書と位置付けることができます。このような工夫や仕掛けにより、国際取引における契約の成立の有効性や実効性を担保し、安全に交渉をクロージングしていくことをお勧めします。

英文契約書と日本の契約書の違い

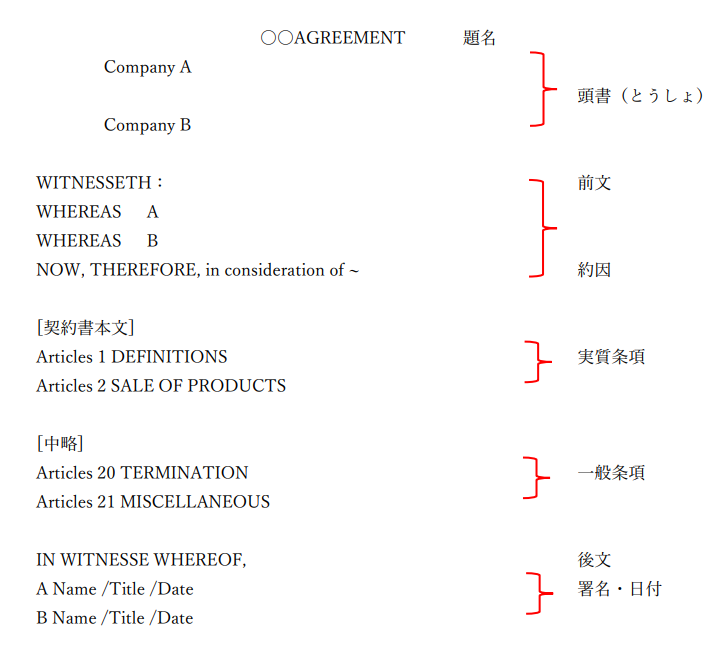

英文契約書には、伝統的な形式があります。近年は簡潔になる傾向にありますが、おおむね従来の形式を踏襲して作成されますので、具体的な契約書の構成を見ていきましょう。

契約書の構成

[構成] 図1

- 日本の契約書の構成

-

構成に決まりはありませんが、一般的な契約書の構成は次のとおりです。

[構成要素]

タイトル:契約の内容を端的に表すもの

前文:誰と誰がどのような契約を結んだか、契約書の意義

本文:目的・定義、権利義務の内容、一般条項

後文:契約書の構成要素の最後に記載する部分

契約締結日:契約が締結された日

署名捺印:当事者の署名や押印欄

別紙、収入印紙貼付欄「本文の単位」

「条」「項」「号」「イ、ロ、ハ」「(1)(2)(3)」「①②③」[日本法令の構成]

法令の本体の規定を「本則」、後ろに置かれるものを「附則」といいます。

本則は「条」を基本単位として構成し、条数が多い時は内容ごとに整理します。

「編」「章」「節」「款(かん)」「目(もく)」[当事者の表記]

英文契約書と同様、固有名詞の略称や、「売主・買主」「委託者・受託者」など立場の略称で表記するケースもあります。日本固有の表記として、十干(じっかん)を使った下記の表記があります。

甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)

己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)どれが優位ということはありませんが、昔は甲をお客様、乙を自社とするような慣習もありました。

条項別解説

英文契約書の構成は図1のとおり、段落ごとに分類することができ、その段落を条項別にみると、各条項には法律的な定型表現や慣用句があります。

これらを押さえることで、長文の契約書もサラサラ読めるようになります。

実質条項・一般条項

本文の条項には、取引の内容そのものを定める「実質条項」と、契約全体に汎用的な条件を定める「一般条項」があります。

実質条項とは、その契約書の中心になる部分です。取引に出てくる言葉の定義や、当事者の権利や義務を明確に定めます。

これに対して一般条項は、契約全般に適用する条件を定めます。たとえば準拠法や裁判管轄、秘密保持や損害賠償などがあげられます。

法務担当者が契約書をレビューする際に、この実質条項と一般条項とを区別できるようになると、どの部分が当該取引の固有の問題となるのか、その取引に関連して契約書に定めるべき一般条項には何が必要なのか、などが明白になり、焦点をしぼった検討ができるようになります。また、契約書を作成する際には、まずは実質条項を記載し、そのうえでその取引に必要な一般条項を選択していくことになります。もれなく盛り込むために、各条項を解説した一覧リストを参照しながらチェックする方法も有効です。

契約書を作成またはレビューするにあたって、各条項を検討する際に共通して言えることは、そもそも合意内容と異なる条件が紛れ込んでいないか、不利益や公正ではない表現はないか、法律に抵触する可能性のある記載やリスクはないか等、これらを見逃さないよう全体像を整理しながら確認作業を進めていきます。

- 2つのルール

-

日本では、口頭での約束も諾成契約として有効ですが、英米法に依拠する契約の場合にはその論理はとおりません。英文契約書の作成・レビューにあたっては、英米法の特色として、契約書に記載のない口頭での約束や契約書ではない文書(覚書など)を持ち出して主張することは認められないこと、また、たとえ裁判によっても口頭契約は排除されるという次の視点を持ち、契約に必要な条項を網羅することが大切です。

視点1 フォーコーナーズルール(Four Corners Rule)

契約書上に書かれた(four corners=書面)文言に従わなければならないという原則視点2 口頭証拠排除法則(Parol Evidence Rule)

契約書に明文化されていない口頭での証拠などは裁判の証拠から排除する原則

各条項のサンプル例文

各条項のサンプルとして、英文とその日本語訳を例示します。

表記方法はこれらに限定されませんが、ご参照ください。

I. 頭書

契約書の題名のすぐ下に頭書(とうしょ)と呼ばれる部分があります。

契約の当事者を明確にするために記載する項目です。

会社なのか個人なのか、どこに拠点を置き実在する当事者なのかを明記します。

[例文]

This Frame Purchase Agreement (hereinafter also referred to as “FPA“) effective as of 1st March 2025 (“Effective Date”) is made by and between

A Corporation, a company organized and existing under the laws of the State of California, having its principal place of business at____________ hereinafter referred to as “Purchaser”

and

B Company a company organized and existing under the laws of Japan having its principal place of business at ____________ hereinafter referred to as “Seller.”

本フレーム購入契約(以下「FPA」という)は、2025年3月1日(「発効日」)に

カリフォルニア州法に基づき設立され、同州で事業を展開する企業であるA Corporation(主たる事業所所在地:__________ 以下「購入者」)と、

日本法に基づき設立され、同国で事業を展開する企業であるB Company(主たる事業所所在地:__________ 以下「販売者」)との間で発効するものとします。

Ⅱ. 前文

頭書の次に、前文と呼ばれる段落があります。その多くは“Whereas” (~であるため)で始まる段落が続くため、“Whereas Clause”と呼ばれ、その他にも“Recitals” “Preamble” “Background”と表記されることもあります。

前文には、契約を結んだ経緯、動機、対価、当事者の関係、契約の内容を簡潔に記載します。前文を読むと、何を目的にその契約書が締結されるのか、契約書全体のあらすじを理解できます。

英米法上、契約には約因(consideration)法理が適用され、当事者間の合意の他、相互に何らかの対価が交換されなければ法的拘束力はない(訴訟が提起されても裁判所は取り上げない)という原則があり、前文はこの約因法理でいう対価または対価関係を明記する重要な場所です。

[例文]

WHEREAS, Buyer desires to purchase from Seller, in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement, certain products manufactured by Seller; and

WHEREAS, Seller desires to sell the product to Buyer in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreement herein, the parties hereto agree as follows:

買主は、売主が製造する特定の製品につき、本契約に定められた条件に従い、売主が製造するその製品を購入する意向を有します。

売主は、本契約に定める条件に基づき、当該製品を買い主に販売することを希望します。

よって、両当事者は、本契約書に記載された相互の合意を約因として、以下のとおり合意します。

[例文]

RECITALS

A. Ⅹ is a company located in San Francisco, California, U.S.A., that sells proprietary computer software programs (collectively, the Software”) owned by its affiliate XX in Japan; both X and XX are wholly owned companies of the X Group.

B. Ⅹ licenses this Software to Japan based customers (“Licensee”) for monitoring and tracking production and efficiency at manufacturing plants and other facilities as set forth on Exhibit A hereto (the “Software,” as further defined below).

C. Licensee desires to obtain certain license rights in the Software from X, and X desires to grant such license rights to Licensee, subject to and in strict accordance with the terms and conditions of this Agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and the mutual obligations and responsibilities of the parties hereto, the receipt and total sufficiency of which is hereby acknowledged, the parties agree as follows:

前文

A. Xは、米国カリフォルニア州サンフランシスコに所在し、関連会社XXが所有する独自のコンピュータソフトウェアプログラム(総称して「Xソフト」)を日本国内で販売する企業である。XおよびXXは、いずれもXグループの完全所有会社である。

B. Xは、別紙Aに定める通り、製造工場およびその他の施設における生産および効率の監視および追跡を目的として、本ソフトウェアを日本国内の顧客(以下「ライセンシー」)にライセンス供与する(以下「本ソフトウェア」)。

C. ライセンシーは、Xから本ソフトウェアの特定のライセンス権を取得することを希望し、Xは、本契約の条項および条件に従い、厳密にこれに従って、かかるライセンス権をライセンシーに付与することを希望する。

したがって上記の前提と、以下に記載された本契約の両当事者の相互の義務と責任を約因とし、その受領および十分性がここに認められることを条件として、両当事者は、以下の通り合意する。

Ⅲ. Term 契約期間

契約期間(Term)は、当該契約の存続期間を定める条項です。一般的には契約が発効する日にちと契約の期間が終了する日にちを規定します。

[例文]

Term Clause

This Agreement shall become effective as of the Effective Date and shall remain in force for an indefinite period of time.

契約期間条項

本契約は、発効日をもって発効し、無期限に効力を有するものとします。

Ⅳ. Termination 契約解除

契約解除(Termination)は合意によって契約解除を定める規定です。先方の債務不履行や、財政的に破綻した場合などを想定し契約を解除できるように定めておきます。

[例文]

Termination Clause

Either Party may terminate this Agreement, at any time, by giving six (6) months prior written notice to the other Party.

契約解除条項

いずれの当事者も、他方の当事者に6か月前の書面による通知を行うことにより、いつでも本契約を終了することができます。

V. Force Majeure 不可抗力

不可抗力(Force Majeure)とは当事者に責任のない事情によって契約上の義務を果たせなくなったときの責任について規定するものです。

[例文]

Force Majeure Clause

The Seller shall not be liable for any delay or failure to perform its obligations under this FPA or under any individual contract for the time and to the extent such delay or failure is caused by force majeure such as, but not limited to, actions by any governmental authority, terrorism, fires, floods, windstorms, explosions, riots, natural disasters, wars, sabotage, labor problems (including lockouts, strikes and slowdowns), consequences (e.g. compulsory requirements or actions of governmental authorities with regard to shut downs, travel bans or travel warnings, quarantines, dispatch, safety at work) resulting from epidemics or pandemics (e.g. COVID-19), court jurisdiction, inability to obtain power, utilities, materials, equipment, transportation or any other contingencies beyond the reasonable control of the Seller and/or of its sub-contractors (“Force Majeure”).

不可抗力条項

売主は、本FPA(契約書)または個々の契約に基づく義務の履行の遅延または不履行について、次のような不可抗力による遅延または不履行の場合、その遅延または不履行の期間中およびその範囲において責任を負わないものとします。

具体的には、政府当局による措置、テロ、火災、洪水、暴風、爆発、暴動、自然災害、戦争、破壊行為、労働問題(ロックアウト、ストライキ、怠業を含む)、伝染病またはパンデミック(例:COVID-19)の結果として生じる強制的な要求または政府当局の措置(閉鎖、渡航禁止または渡航警告、検疫、派遣、職場の安全に関するものを含む)、裁判管轄権、電力、公共事業、材料、設備、輸送の調達不能、その他、売主および/または売主の下請け業者の合理的な制御を超えた予見できない事態(「不可抗力」)が原因となる場合とします。

Ⅵ. Confidentiality 秘密遵守

秘密保持(Confidentiality)では、契約当事者が秘密情報を契約で定めた目的以外に利用しないことを約束します。契約内容に応じて情報を開示することになりますが、情報漏洩や不当に利用された場合の不利益やその影響は計り知れませんので、秘密保持条項は多くの契約において必須といえるでしょう。事前または別途「秘密保持契約書」を作成するケースもあります。

[例文]

Confidentiality Clause

Each Party shall keep confidential and not directly disclose any confidential information as defined herein. “Confidential Information” shall mean any information exchanged between the Parties, including but not limited to, all software and hardware products, samples, equipment, drawings, specifications, customer characteristics and identities, trade secrets, technical information and know-how, performance or process data, cost and financial information, methods of doing business, strategic, marketing and/or business plans. Confidential Information disclosed in written, graphical, recorded, or other tangible or electronic form shall be marked “Confidential” by the disclosing Party. Confidential Information disclosed orally or visually shall be designated as confidential at the time of disclosure.

秘密保持条項

各当事者は、本契約で定義された機密情報を機密として保持し、直接開示しないものとします。「機密情報」とは、両当事者間で交換されるあらゆる情報を意味し、これには、すべてのソフトウェアおよびハードウェア製品、サンプル、機器、図面、仕様、顧客特性および身元、企業秘密、技術情報およびノウハウ、性能またはプロセスデータ、コストおよび財務情報、事業方法、戦略、マーケティングおよび/または事業計画が含まれますが、これらに限定されません。書面、図表、録音またはその他の有形または電子的形態で開示された機密情報は、開示当事者によって「機密」と表示されるものとします。口頭または視覚的に開示された機密情報は、開示時に機密として指定されるものとします。

なお、次の定めがあるときは要注意です。開示先としての認識があるか、合意事項と相違ないかご確認ください。

X has the right to share the necessary Confidential Information to X contract manufacture in the US.

Xは、米国のXの契約製造業者に必要な機密情報を共有する権利を有するものとします。

Ⅶ. Assignment 譲渡

契約譲渡(Assignability)とは契約上の権利義務を第三者に譲り渡すことを意味します。 契約上の地位を勝手に移転されると不利益となる可能性がありますので、通常は無断譲渡を禁止する規定とします。

[例文]

Assignability Clause “Purchaser shall not be entitled to assign, in whole or in part, this Agreement concluded under or pursuant to this Agreement or any claims from these contractual relationships to any third-party without the Seller’s express prior written consent.”

購入者は、売主の書面による事前の明示的な同意なしに、本契約または本契約に従って締結された本契約、またはこれらの契約関係に基づく請求権の全部または一部を第三者に譲渡することはできないものとします。

Ⅷ. Severability 分離可能性

分割可能性(Severability)とは、契約書の内容が一方の国の法律に反して無効となっても他の契約条項には影響が及ばない、と定めるものです。

一部が無効となっても契約全体は無効とならないことを確認します。

[例文]

Severability Clause

The provisions of this Agreement are independent of each other, and the invalidity or unenforceability of any term, clause, or provision of this Agreement will not affect the validity or enforceability of any other term, clause, or provision, and such invalid or unenforceable term, clause, or provision will be deemed to be removed from this Agreement.

本契約の条項はそれぞれ独立しており、本契約のいずれかの条項、条項、または規定が無効または執行不能であったとしても、他の条項、条項、または規定の有効性または執行可能性には影響せず、無効または執行不能な条項、条項、または規定は本契約から削除されたものとみなされます。

Ⅸ. Entire Agreement 完全合意

完全合意(Entire Agreement)とは契約書に定める内容が「合意したすべて」であることを確認するものです。英米法の「口頭証拠排除法則(Parol Evidence Rule)」という原則にもとづくものであり、契約内容の書面化に重きを置く原則で、口頭の証拠によって修正や変更、否認ができないとするものです。英米法特有の条項といえます。

[例文]

Entire Agreement Clause

This Agreement contains the entire understanding of the parties regarding the subject matter of this Agreement and supersedes all prior and contemporaneous negotiations and agreements, whether written or oral, between the parties with respect to the subject matter of this Agreement.

本契約は、本契約の主題に関する当事者間の完全な合意を記載したものであり、本契約の主題に関して当事者間で交わされた書面または口頭による事前および同時期の交渉および合意すべてに優先します。

X. Amendment 変更

変更(Amendment)は、書面に残さないコミュニケーションにはリスクがありますので、契約の変更は正面でなければならないと定める条項です。完全合意条項に含むこともあります。

[例文]

Amendment Clause

This Agreement may not be amended except in writing signed by both parties.

本契約は、両当事者のサインした書面によらずに変更することはできないものとします。

XI. Survival 存続

契約書の規定は、契約の解除や、期間満了により効力を失いますが、秘密保持義務や品質保証など、契約が終了した後も有効としておきたい規定については、契約終了後も効力が存続することを定めます。

存続(Survival)条項は、それぞれの条項の中に「この定めは契約終了後もなお有効に存続する」と個別に明記する方法と、例文のように独立した条項として定める方法があります。

[例文]

Survival Clause

The provisions of this Agreement that by their nature, terms or context are intended to survive the expiration or termination of this Agreement will survive such expiration or termination. By way of illustration and not by way of limitation, the parties intend that the following provisions of this Agreement expressly survive the termination or expiration of this Agreement: Sections 1~9, and11.

存続条項

本契約の条項のうち、その性質、条項、または文脈により、本契約の満了または終了後も存続することが意図されているものは、かかる満了または終了後も存続するものとします。 限定ではなく例示として、両当事者は本契約の以下の条項は本契約の終了または満了後も明示的に存続することを意図しています: 第1条~第9条および第11条。

XII. Waiver 放棄

権利放棄(Waiver)とは、文字通り読むと相手方の責任を追求する権利を放棄することですが、ここでは、相手方が契約違反行為をしたときにすぐに抗議せず違反行為が認められてしまっても、権利を放棄する意味ではないという内容を定めます。

すなわち違反行為であったとしても、相手方を免責させないという確認です。

また、契約の解除と損害賠償について、どちらか一つしか使えない(択一的)ではなく、二つ同時に使える(累積的)という意味です。

[例文]

Waiver Clause

No waiver by a party of any breach or default of any of the provisions of this Agreement will be deemed a waiver as to any subsequent and/or similar breach or default. Remedies contained herein shall be cumulative, but not alternative.

権利放棄条項

本契約のいずれかの条項に対する違反または不履行について、いずれかの当事者が権利放棄をしたとしても、その後の違反または不履行、および/または同様の違反または不履行に対する権利放棄とはみなされません。本契約中の救済手段は、累積的であり、択一的ではありません。

XIII. Notice 通知

通知(Notice)とは契約当事者が相手方へ通知や連絡をする方法を規定する条項です。

たとえば書面なのかメールなのか口頭なのかなどの「方法」、どの住所の誰に通知すればよいのかなどの「宛先」、通知はいつ法的に有効となるのかなどを定めます。

[例文]

Notice Clause

All notices, demands, or other written communications required or permitted to be given under this Agreement will be in writing and will be considered given when delivered (or when delivery thereof is refused) via personal service; Registered Mail in Japan, with Return Receipt Requested; email provided that the sender does not know or have reason to know that the recipient did not receive the email; or addressed to the parties at the addresses set forth below (or at such other addresses as a party may specify by notice to the other party). Notices, demands, or other written communications that are sent in any manner other than as described in this Section will be void and not binding on the party sending or receiving the communication. Notices may require acknowledgment using a hanko or electronic seal where applicable under Japanese law.

通知条項

本契約に基づき必要または許可される通知、要求、またはその他の書面による連絡はすべて書面によるものとし、以下のいずれかの方法で送達された時点で(または送達が拒否された時点で)送達されたものとみなされます。日本では書留郵便(配達証明付き)、電子メール(ただし、送信者において受信者が電子メールを受信していないことを知らず、または知る理由がない場合)、 または、下記に定める住所(または当事者が相手方当事者に通知することにより指定するその他の住所)宛てに送付された場合。本条に定める以外の方法で送付された通知、要求、またはその他の書面による連絡は無効であり、連絡を送付または受領する当事者を拘束するものではありません。通知には、日本の法律に基づき必要とされる場合、ハンコまたは電子印による承認が必要となる場合があります。

XIV. Intellectual Property Rights 知的財産権

知的財産権の帰属を定める条項です。ライセンス契約等により使用を許諾する場合には特に明確にしておくことが重要です。

[例文]

Intellectual Property Rights Clause

Intellectual Property Rights in any Products created by or licensed to the Seller prior or outside a Contract (Pre-Existing IPR) will remain vested in the Seller (or the third party owner). To the extent that Pre-Existing IPR are embedded in any Products resulting from the Services, the Seller grants, or undertakes to procure that the third party owner grants, Purchaser and its Affiliates a worldwide, irrevocable, transferable, sub-licensable, non-exclusive, royalty-free license to use the Pre-Existing IPR as part of such Products, including the right to improve, develop, market, distribute, sublicense or otherwise use such Pre-Existing IPR.

知的財産権条項

契約の前または契約外で、売り手によって作成された、または売り手にライセンスされた製品に関する知的財産権(既存の知的財産権)は、売り手(または第三者の所有者)に帰属します。 既存の知的財産権がサービスの結果生じた製品に組み込まれている範囲において、売り手は、買い手およびその関連会社に、既存の知的財産権を当該製品の一部として使用するための、世界中で有効な、譲渡可能で、サブライセンス可能な、 当該既存知的財産権を当該製品の一部として使用する非独占的、無償のライセンスを、当該既存知的財産権を改善、開発、販売、配布、サブライセンス付与、またはその他の方法で使用する権利を含めて、購入者およびその関連会社に付与します。

XV. Elimination of Anti-Social Forces 反社会的勢力の排除

反社会的勢力の排除条項(Elimination of Anti-Social Forces)は、反社会的勢力ではないことや、暴力的な要求行為等をしないことを表明し、取引の相手方が反社会的勢力であることが発覚した場合にその関係を遮断することを規定する条項です。本条項は日本政府による企業指針として契約書に盛り込むことが推奨されています。ただ、英文契約では馴染みがない可能性がありますので、単語の説明も含めて表記することが有効です。

[例文]

Elimination of Anti-Social Forces

1. Each Party represents and warrants that it does not fall under any of the following categories, presently and in the future:

(a) It is or its officer is a gang, a gang member, an individual that left a gang within the last 5 years, a quasi-member of a gang, a gang affiliate, soukaiya, a blackmailer camouflaged as a social movement activist, a special intelligent violent group, or any other persons or groups equivalent to these (collectively, “Anti-Social Forces”);

(b) The Party has relationships in which Anti-Social Forces are recognized to control the management;

(c) The Party has relationships in which Anti-Social Forces are recognized to be substantially involved in the management;

(d) The Party has relationships in which it is recognized to be using illegal Anti-Social Forces; for example, for the purpose of acquiring a wrongful gain for itself or a third party, or for the purpose of inflicting damages on a third party;

(e) The Party provides funds or benefits to Anti-Social Forces; or

(f) The Party’s officers or persons substantially involved in its management has socially reprehensible relationships with Anti-Social Forces.

2. If either Party violates the preceding paragraph 1, the other Party may terminate this Agreement without any notice and may claim damages caused thereby against the violating Party, regardless of grounds attributable to the other Party.

3. The violating Party set forth in the preceding paragraph may not claim any compensation for the damages caused by the termination of this Agreement.

反社会的勢力の排除条項

1. 各当事者は、現在および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し保証します。

(a) 自らまたは自らの役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び

(b) 当事者が、反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

(c) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(d) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

(e) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること

(f) 当事者の役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2. いずれかの当事者が前項に違反した場合、他方の当事者は、自己に帰責性のある事由の有無にかかわらず、何らの催告をすることなく本契約を解除することができるとともに、違反当事者に対してこれにより被った損害の賠償を請求することができます。

3. 前項に定める違反当事者は、本契約の解除により被った損害の賠償を請求することはできません。

XVI. Social and Environmental clauses 社会・環境条項

社会・環境条項(Social and Environmental Clauses)は、契約当事者が社会的および環境的責任を果たすために設けられる条項です。サプライチェーンでつながる国際取引は、法令遵守はもとより人権尊重および高い企業倫理がグローバルスタンダードと位置付けられています。

[例文]

Social and Environmental clauses

1 Each Party is to comply with all relevant environmental and pollution control laws.

2 Each Party does not resort to child labor and comply with relevant laws and acts.

3 Each Party would take the onus of complying with the law of the land during the execution of works in connection with this contract.

4 Each Party will take responsibility for the safety and health of their employees and will not infringe the basic human rights of their employees.

社会および環境に関する条項

1 両当事者は、関連するすべての環境および公害防止法を遵守する。

2 両当事者は、児童労働に頼らず、関連法および規則を遵守する。

3 両当事者は、本契約に関連する業務の遂行にあたり、現地の法律を遵守する責任を負う。

4 両当事者は、自社の従業員の安全および健康に責任を持ち、従業員の基本的人権を侵害しない。

XVII. Anti-corruption clause 汚職防止

Anti-corruption clause(汚職防止条項)は、契約当事者が汚職行為や賄賂の提供・受領を禁止し、倫理的なビジネス慣行を守るために設けられる条項です。米国はその国内法であるForeign Corrupt Practices Act (FCPA)を、積極的に域外適用し、日本企業を含む多数の外国企業が処分の対象となっており、国際取引には必須の条項です。

[例文]

Anti-corruption clause

1 Each party shall not, and shall ensure that its employees and agents shall not, offer, give or agree to give any person, or accept or agree to accept from any person, whether for itself or on behalf of another, any gift, payment, consideration, financial or non-financial advantage or benefit of any kind, which constitutes an illegal or corrupt practice under the laws of any country, either directly or indirectly in connection with CONDITIONS, or otherwise than in connection with CONDITIONS.

2 Either party shall immediately disclose in writing to another party details of any breach of the Anti-Corruption Obligation. This is an ongoing obligation

3 Each party shall always (i) maintain strict compliance with the Anti-Corruption Obligation, (ii) monitor its employees, agents and sub-contractors who are acting for or on behalf of

4 Each party to ensure compliance with the Anti-Corruption Obligation and (iii) make clear in all of its dealings on behalf of each party that it is required by each party to act, and to be acting, in accordance with the Anti-Corruption Obligation.

汚職防止条項

1 いずれの当事者も、また、その従業員および代理人も、いかなる者に対しても、またはいかなる者からであれ、自らのためまたは他者の代理として、条件に関連して直接的または間接的に、または条件に関連しない方法で、いかなる種類の贈答、支払い、対価、金銭的または非金銭的利益または便益も提供、供与、または供与することに同意してはならず、また、それらを受け取ることや、受け取ることを同意してはなりません。

2 いずれの当事者も、贈収賄禁止義務に対する違反の詳細を直ちに書面で相手方に開示するものとします。これは継続的な義務です。

3 いずれの当事者も、常に (i) 贈収賄禁止義務を厳格に遵守し、(ii) 自社の従業員、代理人、および自社のために、または自社を代表して行動する下請業者を監視します。

4 贈収賄禁止義務の遵守を確保し、(iii) 当事者の代理として行うすべての取引において、両当事者から贈収賄禁止義務に従って行動することが求められていること、また、実際に従って行動していることを明確にします。

XVIII. Governing Law 準拠法

準拠法(Governing Law)とは、どの法律に従って契約を解釈したりトラブルを解決したりするかを定める条項です。当事者が異なる国や地域の企業であれば、お互いの法律が異なりますので、トラブルが起こった際にどこの法律を適用するかを決めておかないと、法律(国際私法や抵触法)によって準拠法が決定され、予想外の規定が適用されてしまうリスクが発生します。そこであらかじめどの法律によって解釈やトラブル解決を行うのかを定めておく必要があるのです。

日本企業の場合、日本法を準拠法と定めておくと利益に適いやすいといえます。

ただし契約書で準拠法を定めても強制適用される法律によって準拠法が決まるケースもあるので、必ずしも準拠法の合意どおりにならないこともあります。

[例文]

Governing Law Clause

This Agreement shall be governed by the substantive law of Japan. Any dispute, controversy, question or interpretation arising under, out of, in connection with, or in relation to this Agreement.

準拠法条項

本契約は、日本法の実体法に準拠するものとします。本契約に関連して生じるあらゆる紛争、論争、質問、解釈は、本契約に準拠するものとします。

XIX. Jurisdiction 裁判管轄

裁判管轄(Jurisdiction)とは、紛争が発生した際にどこの国のどの裁判所で解決するかを定める規定です。

[例文]

Jurisdiction Clause

Any disputes arising out for or in connection with this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court as the court of first instance.

裁判管轄条項

本契約に起因する、または関連して生じるあらゆる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

XX.Language 言語

言語(Language)とは、契約の解釈をどの言語にするかを定める規定です。

[例文]

Language Clause

This Reseller Agreement has been prepared and executed in the English language only, which language will be controlling in all respects.

言語条項

本再販業者契約は英語のみで作成および締結されており、あらゆる面において英語が優先されます。

This Agreement shall be prepared in the English language and in the Japanese language. In case of any difference, the Japanese version shall prevail.

本契約書は、英語および日本語で作成される。相違がある場合は、日本語が優先します。

XXI. Counterparts 正本・副本

Counterparts(正本・副本)」条項が英文契約書に記載される理由は、複数の当事者が物理的に異なる場所で契約書を署名する場合があるためです。この条項により、各当事者が署名した文書が単一の契約書の一部であり、正本と一体として認められ、各文書が全て同じ法的効力を持つことになります。署名プロセスの柔軟性が高まり、全ての当事者が同一の文書に署名する必要がなくなります。この条項を明記することで、契約の有効性と柔軟性を確保し、署名の実務を円滑に行うことができます。

[例文]

Counterparts Clause

This Agreement may be executed in one or more counterparts each of which shall be deemed an original but all of which together shall constitute one and the same instrument. An email of a signature page will be considered an original signature page.

正本・副本条項

本契約は、1部または複数部の契約書により締結することができ、各契約書は原本とみなされますが、すべて併せて1つの同一の文書を構成します。署名ページの電子メールは、原本の署名ページとみなされます。

XXII. Arbitration 仲裁

仲裁(Arbitration)とは、裁判官ではなく、仲裁人と呼ばれる中立の立場の人が当事者の言い分を聞き判断を下すという法律上の手続きです。仲裁を起こすには当事者の合意が必要です。

[例文]

Arbitration Clause

All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto, out of or in relation to or in relation to or in connection with this Agreement, or the breach hereof, shall be finally settled by arbitration pursuant to the Commercial Arbitration Rules of The Japan Commercial Arbitration Association. by which each party hereto is bound.

The place of the arbitration shall be Tokyo, Japan.

仲裁条項

この契約からまたはこの契約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争または意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁地は東京日本とします。

出典:「仲裁条項の書き方」(日本商事仲裁協会(JCAA))(https://www.jcaa.or.jp/arbitration/clause.html)

XXIII. Time of the Essence 時間厳守

時間厳守(Time of the Essence)とは、時間や期限が重要であることを確認するための条項です。時間厳守条項を入れると、期限までに契約上の義務を履行するよう強く求める根拠となります。

[例文]

Time of the Essence Clause

The parties agree that time is of the essence with respect to each and every obligation of this Agreement. Any delay in performance of any obligation under this Agreement shall constitute a material breach.

時間厳守条項

各当事者は、本契約のあらゆる義務に関して時間が本質的であることに同意します。本契約に基づくいかなる義務の履行の遅延も重大な違反とみなされます。

XXIV. Acceleration 期限の利益喪失

期限の利益喪失(Acceleration)とは、契約の一方当事者が契約違反をした場合に、他の当事者が本来の履行期限を待たずに債務を履行することができるとする条項です。

[例文]

Acceleration Clause

If any of the following events occur, they shall be deemed to be “Event of Default” under this Agreement, and in such cases, the Lender may declare that the Borrower should immediately pay the full amount of the principal and unpaid interest under this Agreement:

If the Borrower fails to make a payment of the principal or interest under this Agreement by the due date. If the Borrower violates any of the terms or obligations under this Agreement and the violation is not corrected within the specified period. If the Borrower becomes insolvent or files for bankruptcy.

期限の利益喪失条項

以下のいずれかの事象が発生した場合、本契約における「デフォルト事象」とみなされ、その場合、貸し手は本契約に基づく元本および未払利息の全額を直ちに支払うべきと宣言できるものとします:

・借り手が本契約に基づく元本または利息の支払いを期限通りに行わなかった場合

・借り手が本契約に基づく契約条項または義務を違反し、その違反が指定された期間内に是正されなかった場合

・借り手が支払不能となるか、破産手続きを開始した場合。

XXV. Liquidated Damages 損害賠償の予定額

損害賠償の予定額(Liquidated Damages)は、当事者が債務不履行や契約違反行為をした場合などの契約違反に対する金銭的賠償を意味します。

なお、法的文脈でDamagesは単数ではなく複数表記が広く使用されており推奨されます。

[例文]

Liquidated Damages Clause

In the event of a breach of this Agreement, the breaching party shall pay to the non-breaching party liquidated damages in the amountof (insert specific amount) as compensation for the breach. The parties agree that this amount represents a reasonable estimate of the damages that would be incurred due to such a breach.

損害賠償の予定額条項

本契約の違反が発生した場合、違反当事者は、違反していない当事者に対し、違反の補償として [特定の金額を挿入] の損害賠償額を支払うものとします。各当事者は、この金額がそのような違反によって発生する損害の合理的な推定額を表していることに同意します。

XXVI. Representation and Warranties 表明保証

表明保証(Representation and Warranties)は、一定の事実や状況、権利が実際に存在することを保証し表明する条項です。たとえば「契約時点で開示した情報が真正であること」「契約時点に破綻の可能性がないこと」などがあります。

表明保証違反によって損害が発生した場合、損害賠償請求の根拠となります。

[例文]

Representation and Warranties Clause

The Company represents and warrants to the Buyer that:

1. The Company is duly organized, validly existing, and in good standing under the laws of its jurisdiction of incorporation.

2. The Company has the full corporate power and authority to enter into and perform its obligations under this Agreement.

3. All necessary consents, approvals, and authorizations have been obtained to execute and deliver this Agreement.

4. The execution and delivery of this Agreement by the Company do not conflict with any other agreement or instrument to which the Company is a party.

5. The financial statements provided to the Buyer fairly present the financial condition and results of operations of the Company as of the dates indicated.

表明保証条項

会社は、買い手に対して以下のことを表明および保証します:

1. 会社は、その設立時の管轄区域の法律に基づいて正式に組織され、有効に存在し、かつ良好な状態にあります。

2. 会社は、この契約に基づく義務を履行するための完全な法人の権限を有しています。

3. 本契約を締結・提出するために必要なすべての同意、承認、および許諾を得ています。

4. 会社による本契約の締結・提出は、会社が当事者である他のいかなる契約または文書とも矛盾しません。

5. 買い手に提供された財務諸表は、指定された日付時点での会社の財務状態および業績を公正に示しています。

XXVII. Headings 見出しの効力

見出しの効力(Headings)は契約条項につけられる「見出し」は便宜上のものであり、実質的な拘束力を持つものではないことを明らかにするための規定です。

[例文]

Headings Clause

The division of this Agreement in sections, subsections and other subdivisions and the insertion of headings are for convenience of reference only and shall not affect or be utilized in the construction of this Agreement.

見出し条項

本契約をセクション、サブセクション、その他の区分に分割し、見出しを挿入することは、参照を容易にするためのみに行うものであり、本契約の解釈に影響を与えたり、利用されたりすることはありません。

XXVIII. Hardship ハードシップ

ハードシップ(Hardship)とは経済状況の悪化などにより契約当時と状況が変わり、債務の履行が困難となった場合や履行させることが不公平になった場合などに契約条件を見直したり変更したりするための条項です。

ハードシップが適用される場合、当事者が協議して今後の対応を定めるのが一般的です。

日本法では「事情変更の原則」と呼ばれます。契約履行中に予期せぬ困難が発生した場合に、当事者が適切な対応を取るための枠組みとなります。

[例文]

Hardship Clause

If, during the performance of this Agreement, a party encounters an event or series of events which fundamentally alters the equilibrium of the Agreement, causing an excessive burden on that party in fulfilling its contractual obligations, the affected party shall be entitled to request a renegotiation of the terms of this Agreement. Such a request must be made in writing and must specify the nature and extent of the hardship. The parties shall then enter into good faith negotiations to modify the Agreement in order to reasonably restore the original balance of the parties’ contractual obligations. If the parties are unable to reach an agreement within (number) days, either party may seek resolution through mediation, arbitration, or litigation.

ハードシップ条項

本契約の履行中に、当事者が本契約の均衡を根本的に変化させ、契約上の義務を履行する上で過度の負担を引き起こす事象または一連の事象に遭遇した場合、影響を受けた当事者は本契約の条件の再交渉を請求する権利を有します。その請求は書面で行われ、そのハードシップの性質と範囲を明記する必要があります。当事者は、その後、当事者間の契約上の義務の元の均衡を合理的に回復するために、本契約を修正するために誠意をもって交渉を行います。当事者が[日数]日以内に合意に達することができない場合、いずれかの当事者は調停、仲裁、または訴訟を通じて解決を図ることができます。

XXIX. Disclaimer 責任否定

責任否定(Disclaimer)とは契約書で定める以上の責任が発生しないことを確認するための規定です。

[例文]

Disclaimer Clause

The Company makes no representations or warranties of any kind, express or implied, as to the operation of this website or the information, content, materials, or products included on this site. To the full extent permissible by applicable law, the Company disclaims all warranties, express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The Company will not be liable for any damages of any kind arising from the use of this site, including, but not limited to, direct, indirect, incidental, punitive, and consequential damages.

責任否定条項

当社は、本ウェブサイトの運営や本サイトに含まれる情報、コンテンツ、素材、製品について、いかなる種類の表明または保証(明示的または黙示的)もしません。適用法の最大限の範囲で、当社は商品性および特定の目的への適合性に関する黙示的な保証を含むがこれに限定されない、すべての保証を否定します。当社は、本サイトの使用に起因するいかなる種類の損害(直接的、間接的、偶発的、懲罰的、および結果的損害を含むがこれに限定されない)について、一切の責任を負いません。

XXX. Good Faith Negotiation 信義誠実の協議

信義誠実の協議(Good Faith Negotiation)とは、契約に関して問題や認識の齟齬が発生した場合などに当事者が誠実に協議して解決すると定める条項です。

日本の契約書でも似た条項が設けられるケースがあります。

[例文]

Good Faith Negotiation Clause

In the event of any dispute arising out of or in connection with this Agreement, the parties agree to attempt in good faith to resolve such dispute by negotiation before initiating any formal legal proceedings. If the dispute cannot be resolved through good faith negotiation within (number) days, either party may proceed to seek resolution through mediation, arbitration, or litigation.

信義誠実の協議条項

本契約に関連して生じた紛争について、当事者は正式な法的手続きを開始する前に、誠意をもって協議を通じてその解決を図ることに同意します。もし紛争が誠実な協議によって[日数]日以内に解決されない場合、いずれの当事者も調停、仲裁、または訴訟を通じて解決を図ることができます。

XXXI. Controlling Language 支配言語

支配言語(Controlling Language)とは契約書が複数の言語で作成されたとき、どの言語の契約書が優先するかを定める条項です。原本(original)を定めるものともいえます。

異なる言語を正として契約書が作成されると、ニュアンスや契約内容そのものに違いが生じるケースがありますので、支配言語を規定します。

[例文]

Controlling Language

This Agreement has been executed in the English language, and the English language version shall control for all purposes. Any translations of this Agreement into another language are for convenience only and shall not be used to interpret or construe the terms of this Agreement.

支配言語条項

本契約書は英語で作成されており、すべての目的において英語版が支配的とされます。本契約書の他の言語への翻訳は便宜のためのものであり、本契約書の条項を解釈または構成するためには使用されません。

XXXII. Litigation Cost 訴訟費用

訴訟費用(Litigation Cost)とは裁判所に支払う印紙代や裁判にかかった弁護士費用に関する条項で、訴訟費用をどちらの当事者がどのように負担するかについて定めます。

日本では敗訴者負担制度がとられていないので、日本企業同士であれば相手方の弁護士費用を払う必要はありません。しかし諸外国では敗訴者負担制度がとられており、敗訴した側が勝訴した側の弁護士費用を払わねばならないエリアもあります。

訴訟費用は日本の契約書以上に一般条項で明確に定めておく必要のある事項です。

[例文]

Litigation Cost Clause

In the event of any dispute arising out of or in connection with this Agreement, the prevailing party shall be entitled to recover from the other party all reasonable attorneys’ fees, court costs, and other expenses incurred in connection with such litigation or arbitration.

訴訟費用条項

本契約に関連して生じた紛争において、勝訴した当事者は、相手方から合理的な弁護士費用、裁判費用、およびその他の訴訟または仲裁に関連する費用を回収する権利を有します。

英文契約書には、どのような種類があるか

文書の役割と効果を見ていきましょう。

次の文書は、取引や協議の過程において異なる役割を果たし、それぞれの状況に応じて使用されます。

ただし、名称の如何を問わず実態を優先する、というのは日本と同じですので、記録や既成事実を積み重ね、交渉をまとめていくのが欧米流であることを理解し、当事者のコミュニケーションを文書として記録していきましょう。

LOI(Letter Of Intent 意向表明)

意味:取引の初期段階で、関係者が正式な契約の交渉に入る意思を示す文書。

効果:基本的に法的拘束力はないと言われていますが、一定の約束(秘密保持など)は拘束力を持つ場合があります。契約書の前提となる意向表明として、表明とは異なる条件や不利な内容が記録されていないか、事実確認はしっかり行いましょう。

Contract(契約)

意味:当事者間で合意された正式な法的文書。

効果:法的拘束力が強く、契約条件を違反した場合には法的措置が取られることがあります。

Agreement(合意書)

意味:契約と同義で使われますが、より広い意味での合意を示す場合に使われます。

効果:法的拘束力がありますが、内容や条件によっては拘束力が弱まることもあります。

- ContractとAgreementについて

-

契約(Contract)は具体的な義務や責任を詳細に記載し、違反時の対策も含めるため、法的拘束力が強くなります。

一方、合意書(Agreement)は、目的や基本方針を示すことも多く、具体的な義務が曖昧な場合、法的拘束力が弱まることがあります。法的拘束力はあるが、条件によっては弱まる、という意味は次の理由にあります。具体例1:Gentlemen’s Agreement(紳士協定)

企業間での競争を抑制するための合意。しかし、書面に残されない場合や法的制裁を明記しない場合、法的拘束力が限定的となります。具体例2:MoU (Memorandum of Understanding / 覚書)

二社が共同プロジェクトを進める際の基本的な協力関係を確認する文書。MoU には具体的な義務や罰則が記載されないことが多く、その場合法的拘束力が弱いことがあります。

Memorandum(覚書)

意味:特定の事項についての合意内容を記録した文書。

効果:法的拘束力は持たないと言われていますが、実際の契約の基礎となることがあります。

- 覚書の役割の違いを覚えておきましょう!

-

日本での「覚書」と英文契約書の「Memorandum」には違いがあります。

訳すと同じ「覚書」でも、使用する意味と目的は異なり、当事者の持つイメージに差が生じる可能性がありますので注意が必要です。・日本の覚書

意味:当事者間での合意事項を記録した文書。契約の一部として正式な法的拘束力を持つことが多いです。

例:契約の補足事項や具体的な取り決め、詳細な条件などを記載。・英文契約書のMemorandum

意味:一般的には「Memorandum of Understanding (MoU)」として使われることが多く、当事者間で基本的な協力関係や目的を確認する文書です。

例:共同プロジェクトの意図を確認するための文書や、初期段階の協力を示す文書。具体的な義務や責任が明確でないことが多い。違いのポイント

法的拘束力:日本の覚書は法的拘束力がある場合が多い一方で、英文のMemorandumは場合によっては法的拘束力が弱いことがあります。

使用目的:日本の覚書は契約の補足や詳細事項の確認に使われることが多いですが、英文のMemorandumは協力関係の確認や意図の表明に使われることが多いです。

Minutes(議事録)

Minutes (議事録) Record of proceedings

意味:会議や協議での発言や決定事項を記録した文書。

効果:法的拘束力はないものの、会議の内容確認や後の参照に役立ちます。

昔は議事録を作成できたらビジネスパーソンとして一人前といわれましたが、今はオンライン会議の内容はAIが即座に議事録にしてくれます。有効に活用しましょう。

国際的な取引やビジネスにおいて、英文での契約は必須か

言語

いずれの言語であっても、解釈に相違が生じないよう慎重に明記することが大切です。

契約書独特の言い回しや慣用表現、法律用語で使用されると日常とは意味の異なる表現などもあり注意が必要です。

選択肢としては次のとおりです。

- 日本語を正文とする

- 英語を正文とする

- 日本語と英語を併記し、いずれかを翻訳版とし法的根拠はない旨明記する

※2つ以上の言語を選択すると解釈が混乱する可能性があります

※準拠法の取り扱いのような第三国(の言語)を選択することは避けた方が賢明です。

準拠法(Governing Law)と紛争解決方法(Dispute Resolution)

準拠法について

日本の製品を取り扱う場合には、基本的には日本の法令を準拠法とし、日本の裁判管轄を主張する方が良いと考えられます。特に、特許や知的財産権を含むライセンス契約などは、日本の法律により保護されているもので、ライセンサーの正当な権利の根拠を担保する必要があります。

一方で、「日本法・日本における裁判」が常に日本企業にとって最善とは限りません。なぜなら、適用法や強行法規によって、日本の裁判で勝訴しても対象国では執行できないことがあるからです。裁判所の判決を執行するためには、相手国との「相互保証」が必要です。

たとえば英文契約書で準拠法と裁判管轄を外国とした場合に,当事者間で紛争が生じ,相手方が外国の管轄裁判所に訴訟を提起し,勝訴の確定判決を得たとします。

この判決を根拠にして相手方が仮に日本で強制執行をしようとする場合、外国の裁判所の判決はそのまま日本では執行できず,日本の民事訴訟法に基づき、以下の要件を充たした場合にはじめて執行できるようになります。

- 法令または条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

- 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたことまたはこれを受けなかったが応訴したこと。

- 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序または善良の風俗に反しないこと。

- 相互保証があること。

ポイントは上記4の「相互保証」のある外国で、その裁判所が下した判決と同種類の日本の判決があり,その日本の裁判所の判決が、上記の日本での判決執行の条件と重要な点で異ならない要件で効力を有していれば相互保証があるとされています。

■過去の判例で,相互保証があるとされた国(州)

カリフォルニア州,ハワイ州,ニューヨーク州,イングランド・ウェールズ,ドイツ,シンガポール,香港,韓国など。

■過去の判例で相互保証がないとされた国

中華人民共和国

したがって、日本の裁判所で得た判決を相手方が資産を有する国で執行することができるのか、執行までを見据えて準拠法や裁判管轄を決定する必要があります。

自国法を準拠法とするよう強く求められた場合の着地点

仲裁制度を活用する方法が考えられます。仲裁は裁判とは異なり、仲裁判断を自国の裁判と同様に執行することが認められているため、相手国が「外国仲裁判断の承認及び執行に関する国連条約」に加盟していると、仲裁判断の執行は基本的に保証されます。

参考:ニューヨーク条約加盟国172か国(https://www.newyorkconvention.org/contracting-states)

契約の当事者間で条件の譲歩が難しい場合は,妥協策として,第三国の香港やシンガポールの法律を準拠法とし,これらの地を紛争解決地(仲裁地)に選ぶ方法なども考えられます。

クロスボーダー取引では仲裁が紛争解決方法として有効な選択肢となります。

仲裁制度について

仲裁(Arbitration)とは、契約について紛争が発生したときに「仲裁人」が間に入って解決することです。仲裁人はトラブルに介入し、内容に応じて一定の判断を下します。当事者双方が事前に仲裁に合意していれば仲裁人の判断に基づき問題を解決できる仕組みです。仲裁人は民間機関ですが、解決方法としては裁判に近いものといえます。

■仲裁条項として取り決めるべき内容

・仲裁機関

・仲裁地

中立的な第三国、国際的な仲裁を行った実績の多数ある国を指定するのが良いと考えられます。

■主な国際的仲裁機関

国際商業会議所(International Chamber of Commerce: I.C.C.)

国際商事仲裁協会(The Japan Commercial Arbitration Association: JCAA)

- 中国企業との契約について

-

中国企業との契約においては、日本を紛争解決地とするべきではないといわれることがあります。その理由は、日本と中国の間では、裁判所の判決が相互承認されない状態が続いており、日本の裁判所による判決を中国で執行することができないからです。また、第三国を紛争解決地とする場合も、同様の理由により中国と第三国の判決が相互に承認されていない場合には、執行することができない可能性があります。

また、中国企業と中国にある現地法人との間の契約についても、最高人民法院(中国の最上級の人民法院(裁判所)であり司法機関、日本やアメリカ合衆国の最高裁判所に相当)は、国外の仲裁機関で渉外的要素のない紛争を仲裁による合意を無効とする考え方を明らかにしています[最高人民法院の北京朝来新生体育休閑有限公司が大韓商事仲裁院の仲裁判断の承認を求めたことに関する回答書([2013]民四他字第64号)より]。

そのため、日本企業としては、中国国内の仲裁機関を定める仲裁条項か、中国法や中国を裁判管轄とする条項を定めるしか実効性を担保できません。

このような状況において有効とされている対応策としては、中国との契約では、裁判所よりも中国でも歴史があり国際的にも定評を得ているCIETAC(China International Economic and Trade Arbitration Commission、中国国際経済貿易仲裁委員会)や、SHIAC(Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission、上海国際経済貿易仲裁委員会)とすることです。これらの機関であれば取扱件数も多く、特に国際案件では仲裁事案において一定の評価のある仲裁人(3人仲裁の場合には首席仲裁人)が選定されるため、CIETACやSHIACを仲裁機関として指定することをお勧めします。

グローバルスタンダードと日本の契約慣習の違い

国際取引をする場合、契約を取り巻く環境も日本と同じように考えてはいけません。

例えば相手国の政情が不安定なケースも珍しくありません。契約締結時は問題なくても、政治体制の変更によって契約が打ち切りとなるリスクもあります。また為替変動によって利益が失われてしまうリスクも発生します。

英文契約書を作成・レビューする際には、契約書に関する知識やスキルはもとより、「日本企業同士では発生しないリスク」にも注意しなければなりません。

次に、企業の法務担当者が、英文契約書をレビューするときのポイントをまとめます。

企業の法務担当者が契約書をレビューするときのポイント

①国際取引に内在するリスク

前述した法制度の違いの他にも。国際取引には次のようなリスクが想定されます。

・カントリーリスク:戦争や内乱、政治体制、自然災害

・セキュリティリスク:企業の信用、物品の安全性、情報セキュリティ

・オペレーションリスク:輸出入や投資規制、代金回収、現地法人の操業規制

・為替変動リスク:相場変動、通貨危機

・人権リスク:サプライチェーン

※リスク回避には貨物保険や貿易保険、PL保険への加入も有効です。

②強制法の適用により国によっては違法となるリスク

準拠法について検討する際に、実務面で国際取引に強制的に適用されるルールの存在についても併せて考慮しておくべきことがあります。主には次のようなものがあります。

・税法

・関税

・輸出入規制

・為替規制

・労働法

・対象の取引、地域・居住者に適用される強行ルール

・域外適用のルール(EUのGDPR一般データ保護規則など)

※事前の届出や登録、承認が必要な手続きの有無を確認しましょう。

③条約を排除する選択

例えば国境を越えて行われる物品の売買に関して契約や当事者の権利義務の基本的な原則を定めた国際条約にウィーン売買条約があります。日本企業が本条約の加盟国である企業と売買契約を締結する場合、原則として本条約が適用されます。

日本の商法で契約品の不適合に関する買主の通知義務は「受領後ただちに」となっているのに対し、この売買契約のクレーム提起期間は、一般的な売買契約で適用される期間よりも長い「物品の引き渡しから2年間」であるため買主に有利です。

ただし、ウィーン売買条約は、同条約第6条において、全面的排除または一部規定の効果を減殺または変更することを、当事者間の売買契約の中で取り決めることができると規定しています。物品の売買規約や返品ポリシーなどで見かける下記の例文の排除規定は、そのような効果を持っており取引の内容や当事者の立場に応じて検討しましょう。

[例文]

The parties hereto expressly agree that the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods to this Agreement shall be strictly excluded.

(本契約当事者は、本契約へのウィーン売買条約の適用が厳格に排除されることに明示的に合意する。)

出典:「ウィーン売買条約の概要:日本」(JETRO)(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010709.html)

- 法律・法令・規則・条例・条令・条約の意味の違い

-

・法律: Law

国会で制定されるルールや規範で、国民全体に適用されます。

・法令: Laws and regulations

法律と政令の総称で、法律を具体的に実施するための規定が含まれます。

・規則: Rule

特定の組織や機関が独自に定める規定やルールのことです。

・条例: Ordinance

地方自治体が地域ごとの特性に応じて制定するルールです。・条令: Bylaw (または Ordinance と同義で使われることがあります)

「条例」と混同されがちですが、日本では一般的には地方自治体の規範を指します。

・条約: Treaty

国家間または国家と国際機関との間の文書による合意のことです。

批准国の企業や個人に適用があり、協約・規約・憲章・協定・取り決め・宣言・覚書・議定書などの名称が用いられます。日本では、内閣に条約の締結権がありますが、事前または事後に国会の承認を得なければならないこととされています。

④二国間の相違

そもそも異なる事象については、あらかじめ基準を決めておきましょう。

・通知の効力(時間、時差の取り扱い)

・通貨 円、ドル、ユーロ、電子マネー

・支払い方法、支払いサイト、送金システム

⑤それぞれの国の特色を知るための情報収集

政府や公的機関のサイトをチェックしましょう。

・外務省(Ministry of Foreign Affairs:MOFA)

・経済産業省(Ministry of Economy, Trade and Industry:METI)

・独立行政法人日本貿易振興機構(Japan External Trade Organization:JETRO)

⑥同類の取引に関する過去の裁判事例

契約上、何が論点となるのか、過去の判例をひもときましょう。

・公正取引委員会(Fair Trade Commission:FTC)

・国際司法裁判所(International Court of Justice:ICJ)

・アメリカ合衆国連邦最高裁判所(Supreme Court of the United States:SCOTUS)

英文契約書の作成を弁護士に依頼するメリット

安全に取引を進めるために、弁護士などの専門家による「リーガルチェック」を必須とすることをお勧めします。リーガルチェックとは、専門家の観点から法的に契約書に問題がないか、改善すべき点はないかなどを確認する作業です。

また、企業内に限らず、取引先に対しても同様です。契約内容について後になってから「解釈に相違があった」などの主張をさせないために、契約と交渉の章でも述べた通り、契約書内に「弁護士に相談して内容を正しく理解した」「契約は正しく成立した」と表明させる条項を明記することも重要です。契約は真正契約(Authentic Agreement)であり、当事者間の成立の有効性を担保し、国際競争を優位に展開し安全に取引を進めるうえで、弁護士を活用することも併せてお勧めします。

英文契約書の基礎知識と注意点のまとめ

このように、英文契約書では、日本語の契約書に比べ、不文律や判例法主義という特徴があり、適用される法的枠組みの違いや国際ルールなどに注意が必要です。

英文契約書の作成や締結を検討されている場合には、法律の専門家のアドバイスを受けながら、リスクをチェックし、対応策を盛り込みながら、自社のビジネスが有利に進むよう、準備を進めることをお勧めします。

※本稿の内容は、2025年4月現在の法令・情報等に基づいています。

本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう

努めておりますが、内容について保証するものではありません。

-

弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士。

慶應義塾大学環境情報学部、青山学院大学法科大学院卒業。企業法務、国際取引、知的財産権、訴訟に関する豊富な実務経験を持つ。日本及び海外の企業を代理して商取引に関する法務サービスを提供している。2008年に弁護士としてユアサハラ法律特許事務所に入所。2012年に米国カリフォルニア州に赴任し、 Yorozu Law Group (San Francisco) 及び Makman and Matz LLP (San Mateo) にて、米国に進出する日本企業へのリーガルサービスを専門として経験を積む。

2014年に帰国。カリフォルニアで得た経験を活かし、日本企業の海外展開支援に本格的に取り組む。2017年に米国カリフォルニア州法人TandemSprint, Inc.の代表取締役に就任し、米国への進出支援を事業化する。2018年に弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所を開設。世界市場で戦う日本企業をビジネスと法律の両面でサポートしている。

-

採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは

事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。

雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...

採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは

事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。

雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...

-

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。

ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。

ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...

-

賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性

建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。

契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...

賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性

建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。

契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...

-

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。

労...

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。

労...